接道義務

接道義務とは、建物を建築する際に、その敷地が一定の幅員以上の道路に一定の長さ以上接していなければならないという、建築基準法で定められた義務のことです。

なぜ接道義務が必要なの?

防災: 消火活動への貢献: 災害時や火災発生時の避難経路を確保し、消防車の通行を円滑にすることで、人命や財産を守るため。

都市の整備: 無秩序な建築を防止し、都市計画に沿った整然とした街づくりを進めるため。

なぜ接道義務が必要なの?

防災: 消火活動への貢献: 災害時や火災発生時の避難経路を確保し、消防車の通行を円滑にすることで、人命や財産を守るため。

都市の整備: 無秩序な建築を防止し、都市計画に沿った整然とした街づくりを進めるため。

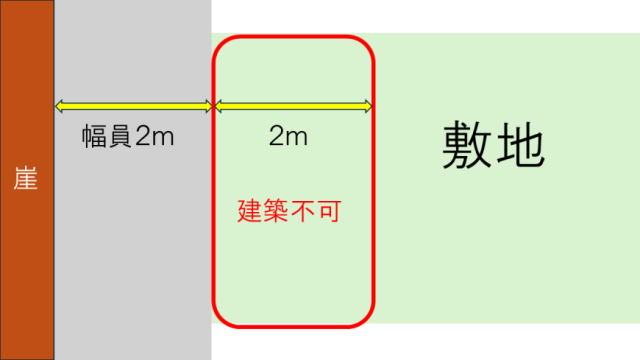

接道義務の具体的な内容

道路の幅員: 通常、幅員4メートル以上の道路を指します。

接道の長さ: 道路に接する部分の長さは、一般的に2メートル以上が求められます。

例外や緩和: 地域や建物の種類によって、例外や緩和が認められる場合があります。

接道義務を満たさない場合

建築の許可が下りない: 接道義務を満たしていない土地には、原則として建物を建築できません。

既存の建物: 既に建築されている建物であっても、増改築や建て替えを行う際に、接道義務を満たす必要があります。

セットバック

セットバックとは、建物を建てる際に、道路との境界線から一定の距離だけ建物を後退させることを指します。これは、前面道路の幅を確保し、防災や交通の円滑化を図るための建築基準法に基づく規制です。

なぜセットバックが必要なの?

防災: 火災発生時などに消防車がスムーズに進入できる空間を確保することで、初期消火を円滑に行い、被害を最小限に抑えることができます。

交通の円滑化: 道路幅が狭いと、車の通行が妨げられたり、歩行者が危険にさらされる可能性があります。セットバックにより、道路を広く確保することで、交通の流れを円滑にし、安全性を高めます。

都市景観の向上: 建物を道路から少し後退させることで、建物の外観が道路から見えやすくなり、都市景観の向上に繋がります。

なぜセットバックが必要なの?

防災: 火災発生時などに消防車がスムーズに進入できる空間を確保することで、初期消火を円滑に行い、被害を最小限に抑えることができます。

交通の円滑化: 道路幅が狭いと、車の通行が妨げられたり、歩行者が危険にさらされる可能性があります。セットバックにより、道路を広く確保することで、交通の流れを円滑にし、安全性を高めます。

都市景観の向上: 建物を道路から少し後退させることで、建物の外観が道路から見えやすくなり、都市景観の向上に繋がります。

セットバックが必要になるケース

前面道路の幅員が狭い場合: 一般的に、幅員4メートル未満の道路に接する土地では、セットバックが必要となることが多いです。

法42条2項道路に接する場合: 法42条2項道路とは、将来道路が拡幅される可能性がある道路のことです。この道路に接する土地では、道路の中心線から2メートルの範囲内で建物を後退させる必要があります。

都市計画道路に接する場合: 都市計画道路に接する土地では、都市計画に基づいてセットバックが求められる場合があります。

建ぺい率・容積率

「建ぺい率(けんぺいりつ)」と「容積率(ようせきりつ)」は、建築基準法で定められた、敷地に対してどれくらいの規模の建物を建てられるかを決める重要な指標です。簡単に言うと、土地の広さに対して、建物をどのくらいの面積で建てられるかと、建物の延べ床面積(すべての階の床面積の合計)をどのくらいにできるかという制限です。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことです。

計算式:建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

例:100㎡の敷地に50㎡の建物が建っている場合、建ぺい率は50%です。

建ぺい率は、敷地内にどれくらいの空きスペースを確保する必要があるかを示しています。これにより、防火性や通風、採光などを確保し、良好な住環境を維持する目的があります。

容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したものです。

計算式:容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100

例:100㎡の敷地に、1階50㎡、2階50㎡の建物がある場合、延べ床面積は100㎡となり、容積率は100%です。

容積率は、その土地にどれくらいの容積の建物を建てられるかを示しています。これにより、過度な人口集中を防ぎ、都市の環境を維持する目的があります。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことです。

計算式:建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

例:100㎡の敷地に50㎡の建物が建っている場合、建ぺい率は50%です。

建ぺい率は、敷地内にどれくらいの空きスペースを確保する必要があるかを示しています。これにより、防火性や通風、採光などを確保し、良好な住環境を維持する目的があります。

容積率

敷地面積に対する延べ床面積の割合。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したものです。

計算式:容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100

例:100㎡の敷地に、1階50㎡、2階50㎡の建物がある場合、延べ床面積は100㎡となり、容積率は100%です。

容積率は、その土地にどれくらいの容積の建物を建てられるかを示しています。これにより、過度な人口集中を防ぎ、都市の環境を維持する目的があります。

用途地域

第1種低層住居専用地域

低層住宅のみに建築許可が下りるため、良好な住宅環境が保たれます。商業施設にも厳しい制限が課され、小規模の店舗や診療所などは建てられますが、通常はコンビニも制限されます。そのため、閑静な住宅地域となります。

低層住宅のみに建築許可が下りるため、良好な住宅環境が保たれます。商業施設にも厳しい制限が課され、小規模の店舗や診療所などは建てられますが、通常はコンビニも制限されます。そのため、閑静な住宅地域となります。

第2種低層住居専用地域

第1種とほぼ同様ですが、商業施設の建築条件が緩和されています。コンビニ・飲食店・雑貨店など2階建以下で、床面積が150㎡までの店舗が建築可能です。

第1種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境が守られる地域です。大規模店舗・工場は建築できませんが、病院や大学、500㎡までの一定条件の店舗は建築できます。

第2種中高層住居専用地域

第1種よりも、事務所や店舗の建築制限が緩和されます。床面積が1,500㎡までで2階建以下の店舗や飲食店・大学・専門学校・病院などを建てることができます。

第1種住居地域

「第1種低層住居専用地域」から「低層」と「専用」が除かれ、3,000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテルなどや住環境への影響が小さい小規模な工場が建てられます。

第2種住居地域

「第1種住居地域」よりもさらに規制が緩和され、10,000㎡までの店舗・事務所、遊戯施設(カラオケ・パチンコなど)、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能です。

準住居地域

幹線道路の沿道などで、住居とそれ以外の店舗・事務所が調和した環境を保護するための地域。10,000㎡までの店舗・事務所、遊戯施設、映画館、倉庫、車庫、ファミレスなどが建築可能となります。

工業地域

主に工業の利便をはかるために定められた地域で、危険性や環境悪化のおそれがある工場も建築できます。住宅・店舗なども可能ですが、学校・病院・ホテルなどを建築できません。

準工業地域

軽工業の工場など、環境悪化のおそれの少ない工場の利便を図る地域で、住居や商店など多様な用途の建物が建てられます。

工業専用地域

工業業務の利便をはかることに特化したエリアで、どんな工場でも建てられますが、住宅・商業施設は一切建築できません。住宅が建築できない唯一の用途地域です。

商業地域

商業の利便をはかる地域で、小売店舗などの商業施設がおおく、超高層ビルも建築可能です。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する、日用品などの販売を行うことを目的とした、商業の利便をはかる地域です。マンション・商業施設・オフィスビルなどが混在しています。

防火地域

都市計画法で定められた地域のひとつで、火災の危険を防ぐため、特に厳しい建築制限が課せられている区域のことです。建物の構造や使用材料などが厳しく定められており、火災が発生した場合に被害が広がらないようにするための対策が講じられています。

なぜ防火地域が必要なの?

市街地における火災の多発: 特に都市部では、建物が密集しているため、一度火災が発生すると、短時間で広範囲に燃え広がる可能性があります。

大規模火災による被害の拡大防止: 大規模火災は、多くの人的・物的損失をもたらすだけでなく、社会全体に大きな影響を与えます。防火地域を設けることで、このような大規模火災の発生を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えることを目的としています。

なぜ防火地域が必要なの?

市街地における火災の多発: 特に都市部では、建物が密集しているため、一度火災が発生すると、短時間で広範囲に燃え広がる可能性があります。

大規模火災による被害の拡大防止: 大規模火災は、多くの人的・物的損失をもたらすだけでなく、社会全体に大きな影響を与えます。防火地域を設けることで、このような大規模火災の発生を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えることを目的としています。

防火地域の特徴

建築制限が厳しい:

耐火建築物: 木造建築物は原則禁止で、鉄骨やコンクリートなど、耐火性の高い材料で建築することが求められます。

防火構造: 外壁や屋根などに、火の延焼を防ぐための防火構造が義務付けられます。

防火設備: スプリンクラーや消火器など、防火設備の設置が義務付けられる場合があります。

指定される場所:

市街地: 特に建物が密集している地域

商業地域: 店舗やオフィスなどが集まっている地域

交通量の多い地域: 幹線道路沿いなど

都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画法に基づき、都道府県知事や国土交通大臣が指定する区域のことです。簡単に言うと、一体の都市として総合的に整備・開発・保全していく必要がある区域と定められた場所のことです。

なぜ都市計画区域が必要なの?

秩序ある都市づくり: 無秩序な都市の拡大を防ぎ、計画的な都市開発を進めることで、より住みやすい街づくりを実現します。

防災・減災: 災害が発生した場合に、被害を最小限に抑えるための対策を講じることができます。

環境保全: 緑地や水辺などの自然環境を保全し、良好な生活環境を維持します。

都市計画区域の種類

都市計画区域は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

1. 市街化区域

すでに市街地となっている区域、または将来市街地として開発されることが計画されている区域です。

住宅、商業施設、工業施設などが密集しているエリアが該当します。

都市機能の集積を図り、都市の活力を維持するため、開発が促進されます。

なぜ都市計画区域が必要なの?

秩序ある都市づくり: 無秩序な都市の拡大を防ぎ、計画的な都市開発を進めることで、より住みやすい街づくりを実現します。

防災・減災: 災害が発生した場合に、被害を最小限に抑えるための対策を講じることができます。

環境保全: 緑地や水辺などの自然環境を保全し、良好な生活環境を維持します。

都市計画区域の種類

都市計画区域は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

1. 市街化区域

すでに市街地となっている区域、または将来市街地として開発されることが計画されている区域です。

住宅、商業施設、工業施設などが密集しているエリアが該当します。

都市機能の集積を図り、都市の活力を維持するため、開発が促進されます。

2. 市街化調整区域

市街化を抑制し、緑地や農地などを保全する区域です。

都市と農村の調和を図り、自然環境を保護することが目的です。

無秩序な都市の拡大を防ぎ、良好な生活環境を維持するために、開発は制限されます。

都市計画区域と私たちの生活

都市計画区域は、私たちの生活に密接に関わっています。

不動産の購入: 不動産を購入する際には、その土地が都市計画区域のどの区域に属しているかを確認することで、将来の土地利用や周辺環境の変化を予測することができます。

建築物の建築: 建築物を建てる際には、都市計画区域の規制に従う必要があります。建物の高さや用途、敷地面積などが制限されることがあります。

地域の開発: 都市計画区域の変更は、地域の開発計画に大きな影響を与えます。地域住民は、都市計画の策定過程に参加し、意見を反映させることができます。